Zuletzt aktualisiert am 12. September 2025

Was ist Photovoltaik?

Photovoltaik bezeichnet die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom mithilfe von Solarzellen. Diese Technologie macht es möglich, die unerschöpfliche Energie der Sonne für den eigenen Haushalt nutzbar zu machen. Damit reduzieren Hausbesitzer ihre Stromkosten, sichern sich langfristig gegen steigende Energiepreise ab und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz.

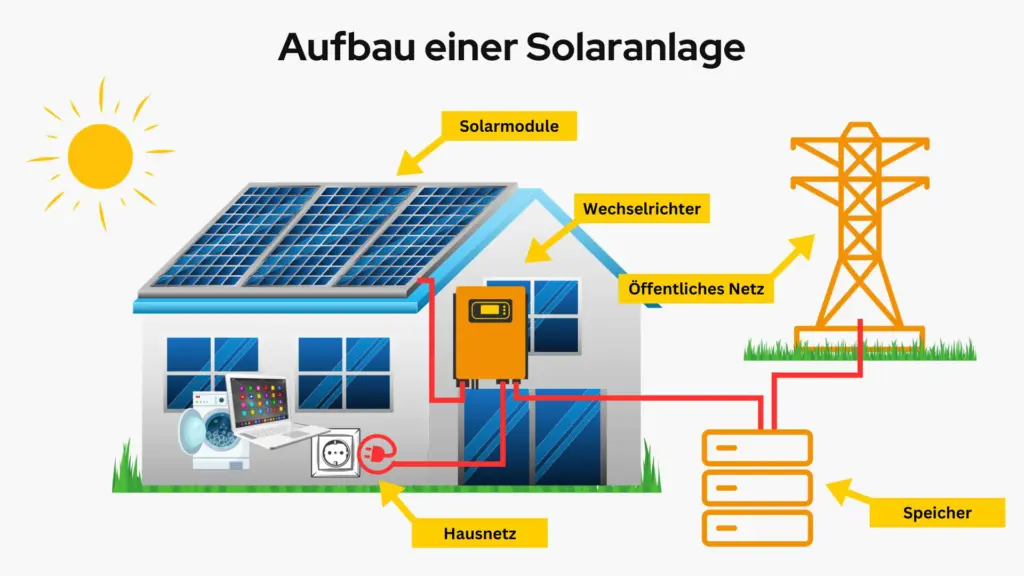

Wie funktioniert eine PV-Anlage?

Eine Photovoltaikanlage fängt mit ihren Solarmodulen Sonnenlicht ein. In den Solarzellen entsteht daraus Gleichstrom. Dieser wird über Kabel an den Wechselrichter geleitet, der ihn in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt. Dieser Strom kann direkt im Haus genutzt, in einem Batteriespeicher zwischengespeichert oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Der Aufbau im Überblick:

- Solarmodule: wandeln Sonnenlicht in elektrischen Strom um

- Wechselrichter: macht aus Gleichstrom nutzbaren Wechselstrom

- Batteriespeicher (optional): speichert überschüssige Energie für später

- Stromzähler: misst Verbrauch und Einspeisung ins Netz

Unterschied zu Solarthermie

Photovoltaik und Solarthermie werden häufig verwechselt. Beide nutzen Sonnenenergie, aber auf unterschiedliche Weise:

- Photovoltaik erzeugt Strom, der im Haushalt oder für Elektrogeräte genutzt wird.

- Solarthermie nutzt Sonnenwärme, um Wasser oder Heizungsanlagen zu unterstützen.

Während Solarthermie eher für Warmwasser und Heizungsunterstützung interessant ist, bietet Photovoltaik eine flexible Stromlösung für den gesamten Haushalt.

In nur 60 Sekunden Formular ausfüllen – und Sie erhalten Angebote von bis zu fünf geprüften Fachfirmen aus Ihrer Region. Der Vergleich ist für Sie selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.

Welche Arten von Photovoltaikanlagen gibt es?

Aufdachanlagen

Die am weitesten verbreitete Form: Module werden auf das bestehende Dach montiert. Sie sind vergleichsweise günstig und schnell installiert.

Indachanlagen

Hier werden die Solarmodule direkt in die Dachfläche integriert und ersetzen die Dachhaut. Optisch elegant, aber teurer und aufwendiger in der Montage.

Freiflächenanlagen

Sie stehen nicht auf Dächern, sondern auf Feldern oder Freiflächen. Diese Variante kommt vor allem bei größeren Solarparks oder Gewerbebetrieben zum Einsatz.

Modularten

Neben der Bauweise unterscheiden sich auch die eingesetzten Solarmodule:

- Monokristalline Module: höchster Wirkungsgrad (18–22 %), langlebig und platzsparend, etwas teurer.

- Polykristalline Module: geringerer Wirkungsgrad (15–18 %), dafür günstiger, brauchen mehr Fläche.

- Dünnschichtmodule: sehr flexibel und leicht, aber deutlich geringerer Wirkungsgrad – vor allem für spezielle Anwendungen geeignet.

Kosten von Photovoltaikanlagen 2025

Die Preise für Photovoltaikanlagen sind in den letzten Jahren deutlich gefallen. Dank effizienterer Produktion von Modulen und Speichern sowie der Mehrwertsteuerbefreiung seit 2023 sind Solaranlagen heute günstiger denn je.

Wie viel Sie für eine PV-Anlage zahlen, hängt von der Größe (kWp), der Ausstattung (mit oder ohne Speicher) und den Gegebenheiten Ihres Dachs ab. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine aktuelle Übersicht für typische Anlagengrößen im Jahr 2025:

| PV-Anlage | Kosten ohne Speicher (€) | Kosten mit Speicher (€) |

|---|---|---|

| 4 kWp | 4.600 – 5.200 | 6.000 – 9.200 |

| 6 kWp | 6.900 – 7.800 | 8.820 – 13.860 |

| 8 kWp | 9.200 – 10.400 | 11.760 – 18.480 |

| 10 kWp | 11.500 – 13.000 | 14.700 – 23.100 |

Eine 10 kWp-Anlage mit Speicher kostet im Schnitt rund 19.500 €, während eine kleinere 4 kWp-Anlage mit Speicher bereits ab 6.000 € erhältlich ist.

Kostenfaktoren im Überblick

Der Gesamtpreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:

- PV-Module (ca. 20–25 % der Kosten): Je nach Modulart (mono-, polykristallin, Glas-Glas) variiert der Preis.

- Wechselrichter (ca. 10–15 %): Wandelt Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom um.

- Stromspeicher (20–30 %): Erhöht den Eigenverbrauch deutlich, ist aber ein großer Kostenblock.

- Montagesystem & Installation (25–30 %): Abhängig von Dachtyp, Aufwand und Region.

- Elektrik & Zubehör (ca. 10 %): Kabel, Zähler, Planungskosten.

Kosten pro kWp und pro m²

- Kosten pro kWp: Je größer die Anlage, desto günstiger der Preis pro Kilowattpeak. 2025 liegt dieser zwischen 1.100 und 1.700 € pro kWp (ohne Speicher).

- Kosten pro m² Dachfläche: Für ein Einfamilienhaus liegen die Preise zwischen 270 und 460 € pro m².

Tipp: Größere Anlagen rechnen sich oft schneller, da Fixkosten wie Planung und Montage besser verteilt werden können. Wenn die Dachfläche es zulässt, lohnt es sich meist, eine Anlage nicht zu klein zu dimensionieren.

Förderung von Photovoltaikanlagen 2025

Um die Anschaffungskosten einer Solaranlage zu senken, gibt es 2025 verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Diese lassen sich zum Teil kombinieren und machen Photovoltaik für Privathaushalte noch attraktiver.

Steuerliche Vorteile

Seit Januar 2023 gilt für PV-Anlagen bis 30 kWp der Nullsteuersatz.

- 0 % Mehrwertsteuer auf Kauf, Installation und Speicher

- Gilt auch für Nachrüstungen (z. B. Speicher, Wallbox)

- Ersparnis: Bei einer 15.000 €-Anlage sparen Sie rund 2.850 € gegenüber früher

Zusätzlich sind Einkünfte aus kleinen PV-Anlagen (bis 30 kWp) von der Einkommensteuer befreit.

KfW-Förderung (Programm 270)

Die staatliche KfW-Bank vergibt über das Programm Erneuerbare Energien – Standard (270) zinsgünstige Kredite für PV-Anlagen und Speicher.

- Kredithöhe: bis 150 Mio. € pro Vorhaben (für Privatkunden faktisch unbegrenzt ausreichend)

- Zinsen: ab 3,7 % effektiv (Stand 2025)

- Laufzeit: 2 bis 20 Jahre möglich

- Antragstellung: über die Hausbank, vor Vertragsabschluss

Tipp: Nicht jede Bank bietet den Kredit an – vergleichen lohnt sich!

Einspeisevergütung (EEG 2025)

Wer Strom ins öffentliche Netz einspeist, erhält dafür 20 Jahre lang eine feste Vergütung.

Die aktuellen Sätze (gültig bei Inbetriebnahme 1. August 2025 – 31. Januar 2026):

| Anlagenleistung | Teileinspeisung | Volleinspeisung |

|---|---|---|

| 0 – 10 kWp | 7,86 ct/kWh | 12,47 ct/kWh |

| 10 – 40 kWp | 6,80 ct/kWh | 10,45 ct/kWh |

| 40 – 100 kWp | 5,56 ct/kWh | 10,45 ct/kWh |

⚠️ Neu: Seit Februar 2025 gibt es in Stunden mit negativen Strompreisen keine Vergütung. Diese Stunden werden aber an das Ende der 20 Jahre Laufzeit angehängt.

Förderungen der Bundesländer

Einige Bundesländer bieten zusätzliche Zuschüsse, vor allem für Speicher:

- Bayern: Speicherzuschüsse bis zu 3.200 € möglich. Mehr zur PV-Förderung in Bayern →

- Baden-Württemberg: Zuschüsse für Speicher & Ladeinfrastruktur. Details zur PV-Förderung BW →

- NRW: Förderungen über regionale Programme, z. B. in Köln oder Düsseldorf. PV-Förderung NRW →

- Berlin: Zuschüsse für Balkonkraftwerke und Beratungsförderung. PV-Förderung Berlin →

- Niedersachsen: Regionale Programme, z. B. in Hannover. PV-Förderung Niedersachsen →

In Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind die Förderungen derzeit ausgesetzt.

Kommunale Förderung

Zusätzlich bieten viele Städte und Gemeinden eigene Programme an:

- Zuschüsse von 100–300 € pro kWp

- Für Speicher oft 500–2.000 €

- Achtung: Fördertöpfe sind meist schnell ausgeschöpft

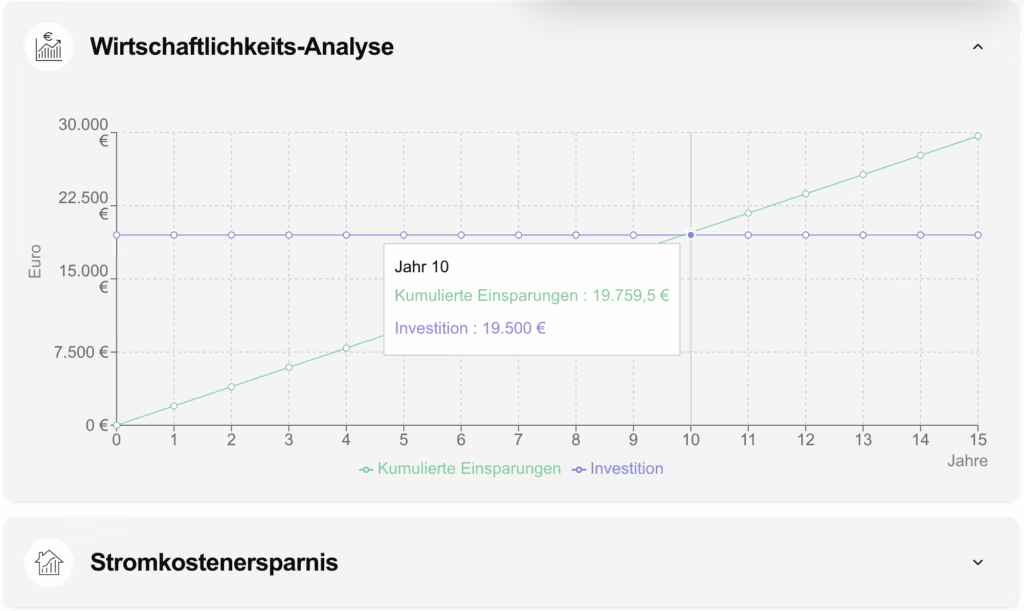

Wirtschaftlichkeit & Amortisation

Eine Photovoltaikanlage ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch eine lohnende Investition. Entscheidend sind dabei die Stromkostenersparnis, die Einspeisevergütung und die Gesamtkosten der Anlage.

Stromgestehungskosten vs. Netzstrom

Mit einer modernen PV-Anlage erzeugen Sie Strom für 11–13 Cent/kWh.

Zum Vergleich: Netzstrom kostet 2025 im Durchschnitt 39 Cent/kWh (BDEW, Juli 2025).

Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde spart also rund 26–28 Cent.

Amortisationszeit (Beispielrechnung)

Die Amortisation bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem sich die Anlage durch Einsparungen und Einspeisevergütung vollständig bezahlt macht.

Beispiel: 10 kWp PV-Anlage mit 10 kWh Speicher

| Position | Ohne Speicher | Mit Speicher |

|---|---|---|

| Eigenverbrauch | 1.700 kWh → 675 € | 3.850 kWh → 1.529 € |

| Einspeisung | 8.300 kWh → 652 € | 6.150 kWh → 483 € |

| Gesamteinnahmen/Jahr | 1.327 € | 2.012 € |

| Anschaffungskosten | 13.000 € | 19.500 € |

| Amortisationszeit | 9,8 Jahre | 9,7 Jahre |

| Gewinn nach 20 Jahren | ca. 13.600 € | ca. 20.800 € |

Ergebnis: Sowohl mit als auch ohne Speicher liegt die Amortisationszeit bei knapp 10 Jahren. Danach erwirtschaftet die Anlage jedes Jahr Gewinn.

Praxisbeispiel: Familie Weber aus Bayern

Familie Weber entscheidet sich 2025 für eine 10 kWp-Anlage mit 10 kWh Speicher.

- Angebotspreis: 20.000 €

- Vergleich von Fachfirmen: 8 % Ersparnis → 18.400 € Restkosten

- 0 % MwSt.: bereits enthalten → Ersparnis von 3.800 € gegenüber früher

- Speicherförderung Bayern: 2.400 € Zuschuss

- Einspeisevergütung: ca. 11.000 € über 20 Jahre

- Eigenverbrauch: 3.800 kWh/Jahr → rund 1.500 € Stromkostenersparnis

Break-even nach ca. 7,5 Jahren

Reingewinn nach 20 Jahren: über 27.000 €

Kurz gesagt:

- PV-Anlagen amortisieren sich typischerweise nach 8–12 Jahren

- Mit steigenden Strompreisen wird die Investition noch attraktiver

- Förderungen & Angebotsvergleich können die Amortisation deutlich verkürzen

📊 Unser Amortisationsrechner

Unser Amortisationsrechner für PV-Anlagen ist ein unverzichtbares Tool, um die finanziellen Vorteile Ihrer Investition klar und verständlich zu sehen. Probieren Sie es aus und erfahren Sie, wie schnell sich Ihre PV-Anlage amortisieren kann.

Vorteile und Nachteile von Photovoltaik

Photovoltaik ist eine der beliebtesten Möglichkeiten, Stromkosten zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dennoch sollten auch die Herausforderungen nicht außer Acht gelassen werden.

Vorteile einer PV-Anlage

1. Deutliche Stromkostenersparnis

- Eigener Solarstrom: 11–13 Cent/kWh

- Netzstrom: 39 Cent/kWh (2025)

- Einsparung: ca. 26–28 Cent pro kWh

2. Schutz vor steigenden Strompreisen

PV-Anlagen produzieren über 25–30 Jahre hinweg konstant günstigen Strom – unabhängig von Preisschwankungen am Energiemarkt.

3. Mehr Unabhängigkeit

Mit Speicher, Wärmepumpe oder Wallbox können bis zu 60–70 % des Strombedarfs selbst gedeckt werden. Das macht Haushalte weniger abhängig von Energieversorgern.

4. Wertsteigerung der Immobilie

Eine PV-Anlage erhöht den Marktwert eines Hauses sofort. Käufer profitieren von dauerhaft niedrigeren Energiekosten.

5. Klimaschutz

Eine 10 kWp-Anlage spart pro Jahr ca. 5 Tonnen CO₂ ein – das entspricht dem jährlichen Ausstoß von zwei Mittelklasse-Pkw.

Nachteile einer PV-Anlage

1. Hohe Anfangsinvestition

Eine typische 10 kWp-Anlage mit Speicher kostet 18.000–22.000 €. Förderungen und Vergütungen gleichen dies jedoch langfristig aus.

2. Abhängigkeit von Wetter & Jahreszeit

Im Sommer wird viel Strom produziert, im Winter weniger. Ein Speicher hilft, Verbrauch und Produktion besser auszugleichen.

3. Platzbedarf auf dem Dach

Pro kWp werden ca. 5–7 m² Dachfläche benötigt. Bei kleinen oder stark verschatteten Dächern kann das die Planung einschränken.

4. Wartung & Technik

Auch wenn PV-Anlagen wartungsarm sind, können Wechselrichter oder Speicher nach 10–15 Jahren Kosten für Austausch oder Reparatur verursachen.

Kurz gesagt:

Die Vorteile überwiegen klar:

- Stromkosten sinken langfristig deutlich

- Investition rechnet sich nach ca. 8–12 Jahren

- Klimaschutz und Unabhängigkeit sind zusätzliche Pluspunkte

Wer die hohen Anfangskosten stemmen kann oder über Förderungen/Kredite finanziert, profitiert über Jahrzehnte von sauberem, günstigem Solarstrom.

Voraussetzungen für eine PV-Anlage

Bevor eine Photovoltaikanlage installiert werden kann, sollten Hausbesitzer prüfen, ob Dach und Gebäude die nötigen Bedingungen erfüllen. In den meisten Fällen ist eine Installation möglich – manchmal sind jedoch Anpassungen sinnvoll.

1. Dachfläche

- Für 1 kWp Leistung werden ca. 5–7 m² Dachfläche benötigt.

- Eine typische 10 kWp-Anlage braucht also 50–70 m² freie Fläche.

- Hindernisse wie Gauben, Dachfenster oder Schornsteine reduzieren die nutzbare Fläche.

2. Dachausrichtung

- Südausrichtung: höchste Erträge.

- Ost-West-Ausrichtung: ebenfalls gut geeignet, erzeugt Strom gleichmäßiger über den Tag verteilt.

- Norddächer: lohnen sich in der Regel nicht.

3. Neigungswinkel

- Optimal: 30–35 Grad.

- Flachdächer sind mit Aufständerung ebenfalls sehr gut nutzbar.

- Abweichungen vom Idealwinkel führen nur zu geringen Einbußen (<10 %), solange die Ausrichtung stimmt.

4. Verschattung

- Dauerhafte Verschattung durch Bäume, Nachbarhäuser oder Kamine kann die Leistung erheblich reduzieren.

- Mit Leistungsoptimierern oder Mikro-Wechselrichtern lassen sich Teilverschattungen ausgleichen.

5. Dachzustand

- Das Dach sollte in den nächsten 20–30 Jahren keine größere Sanierung benötigen.

- Bei alten oder beschädigten Dächern empfiehlt es sich, vorab eine Sanierung einzuplanen – nachträgliches Ab- und Aufbauen der Anlage ist teuer.

Kurz gesagt:

Fast jedes Dach eignet sich für Photovoltaik – am besten mit Südausrichtung, 30–35° Neigung und genügend freier Fläche. Wer unsicher ist, kann eine Dachanalyse durch einen Fachbetrieb oder per Solarkataster durchführen lassen.

Betrieb, Wartung & Lebensdauer

Eine Photovoltaikanlage arbeitet fast wartungsfrei – dennoch gibt es ein paar Punkte, die Betreiber im Blick behalten sollten.

Installation & Inbetriebnahme

- Die Montage dauert in der Regel 1–3 Tage.

- Nach Anschluss durch den Installateur prüft der Netzbetreiber die Anlage und setzt ggf. einen neuen Stromzähler.

- Ab diesem Moment kann der erzeugte Strom genutzt oder eingespeist werden.

Laufende Betriebskosten

- PV-Anlagen haben sehr geringe Betriebskosten: ca. 1–1,5 % der Investitionssumme pro Jahr.

- Typisch: 200–600 € jährlich für Versicherung, Reinigung und ggf. Wartung.

Wartung & Reinigung

- Pflichtwartung gibt es nicht.

- Alle 2–3 Jahre ist eine Sichtprüfung sinnvoll (Verkabelung, Modulbefestigung, Wechselrichter).

- Reinigung nur bei starker Verschmutzung (z. B. durch Blütenstaub, Vogelkot oder nahegelegene Landwirtschaft). In vielen Gegenden reicht der Regen völlig aus.

Lebensdauer von Modulen & Wechselrichtern

- Solarmodule: 25–30 Jahre (oft mit Leistungsgarantie > 80 % nach 25 Jahren).

- Wechselrichter: 10–15 Jahre – muss im Laufe der Lebensdauer der Anlage meist einmal ausgetauscht werden (Kosten ca. 1.000–3.000 €).

Versicherung (optional)

- Photovoltaikversicherung: schützt vor Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer oder Diebstahl (ca. 50–170 €/Jahr).

- Haftpflicht: Schäden an Dritten können häufig in die Privathaftpflicht integriert werden.

Kurz gesagt:

Eine PV-Anlage läuft im Alltag fast von allein. Wer alle paar Jahre Wartung einplant und den Wechselrichter im Blick behält, kann 25 Jahre und länger von günstigem Solarstrom profitieren.

Photovoltaik & Zusatztechnik

Mit moderner Technik lässt sich der Eigenverbrauch von Solarstrom deutlich steigern. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit und macht unabhängiger vom Stromversorger.

Stromspeicher

- Funktion: Speichert überschüssigen Solarstrom und stellt ihn abends oder nachts zur Verfügung.

- Kosten 2025: ca. 400–700 € pro kWh Speicherkapazität.

- Typische Größe für Einfamilienhäuser: 5–10 kWh → 2.000–7.000 €.

- Vorteil: Eigenverbrauch steigt von ca. 30 % auf 50–70 %.

Wallbox fürs E-Auto

- Ermöglicht es, das Elektroauto direkt mit Solarstrom zu laden.

- Spart Stromkosten (ca. 20–30 Cent/kWh Unterschied zum Netzstrom).

- In vielen Bundesländern mit Speicherförderung kombinierbar.

Wärmepumpe

- Nutzt zu ca. 75 % Umweltenergie und zu 25 % Strom – ideal in Verbindung mit PV.

- Im Sommer kann Überschussstrom für Warmwasser genutzt werden.

- Erhöht den Eigenverbrauch und reduziert Heizkosten.

Energiemanager

- Steuert den PV-Strom intelligent: Strom geht zuerst an die Verbraucher, dann in den Speicher, dann ins Netz.

- Viele Systeme berücksichtigen Wetterprognosen oder Stromtarife.

- Damit lässt sich der Eigenverbrauch noch einmal um einige Prozentpunkte steigern.

Kurz gesagt:

Mit Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Energiemanager lässt sich eine PV-Anlage optimal erweitern. So nutzen Sie mehr vom eigenen Strom, sparen zusätzlich Kosten und erhöhen Ihre Unabhängigkeit.

Fazit: Photovoltaik 2025 lohnt sich mehr denn je

Eine Photovoltaikanlage ist heute eine der sichersten Investitionen für Hausbesitzer. Dank sinkender Preise, 0 % Mehrwertsteuer und attraktiver Förderungen rechnet sich fast jede Anlage innerhalb weniger Jahre. Mit Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe steigt der Eigenverbrauch zusätzlich – und damit die Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen.

Wer sein Dach mit Solar ausstattet, spart nicht nur dauerhaft Energiekosten, sondern steigert auch den Wert der eigenen Immobilie und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Tipp: Vergleichen Sie mehrere Angebote. Schon kleine Unterschiede bei Preis und Komponenten können schnell mehrere Tausend Euro sparen.

Häufig gestellte Fragen

Die Preise liegen 2025 bei 1.150–1.300 € pro kWp ohne Speicher. Mit Speicher erhöhen sich die Kosten je nach Größe um ca. 400–700 € pro kWh Speicherkapazität.

Pro installiertem kWp erzeugt eine PV-Anlage in Deutschland im Schnitt 900–1.100 kWh Solarstrom pro Jahr. Eine 10 kWp-Anlage produziert also rund 10.000 kWh jährlich.

– Module: 25–30 Jahre

– Wechselrichter: 10–15 Jahre

– Speicher: 10–15 Jahre

Viele Anlagen laufen deutlich länger – oft mit etwas geringerem Wirkungsgrad.

Ja. Trotz gesunkener Einspeisevergütung sind PV-Anlagen 2025 so günstig wie nie. Mit Speicher und Eigenverbrauch lassen sich die Stromkosten pro kWh auf 11–13 Cent senken – im Vergleich zu ca. 39 Cent Netzstrom.

Je nach Anlagengröße, Speicher und Förderung beträgt die Amortisationszeit ca. 8–12 Jahre. Danach produziert die Anlage jahrzehntelang Strom nahezu kostenlos.

✍️ Geschrieben von:

Dennis ist ein versierter Experte im Bereich Photovoltaik und erneuerbarer Energien. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis für Solartechnologie und seiner Erfahrung in diesem Sektor bietet er wertvolle Einsichten und praktische Ratschläge. Seine Fachkenntnisse umfassen die Planung und Implementierung von Solaranlagen sowie das Wissen über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien.